食育プログラムも実践している福島県相馬市にある大野村農園は、子どもも大人も楽しめる食のテーマパーク、といっても過言ではありません。実際、相馬本家スタッフ計4名で大野村農園にお邪魔したのですが、全員大はしゃぎ(笑)。かつ、楽しく食について学ぶことができました。

代表の菊地将兵さんは真摯で、熱く、まっすぐな人。「ふくしま食育実践サポーター」でもあります。会って話せば、「大野村農園のものを食べたい。食べてみたい」と、きっと思うはず。将兵さんは、相馬市でかつて大野村と呼ばれた地域に畑を構えます。季節の野菜に加え、自然卵養鶏法と呼ばれる手法で育てた鶏(ニワトリ)の卵を「相馬ミルキーエッグ」として売り出し、地域ブランドの確立に尽力しています。産声を上げたばかりのミルキーエッグですが、早くも大人気。たくさんのメディアに紹介されています。

今回は、将兵さんが農家になったきっかけ、震災後の相馬における奮闘、有機栽培への想い、そして、有機栽培へつながる、相馬の新ブランド「相馬ミルキーエッグ」について、話を聞きました。

今回の記事は、ボリューム大です。話が勉強になり過ぎて、かつ面白過ぎて……。複数の記事に分けることも考えたのですが、スクロールしながらすべて読んでいただけるように1つの記事で書き切ることにしました。

項目ごとに読めるように目次をご用意しました。読みたい項目をクリックすると、該当の内容が読めるようになっています。お時間のある時に、じっくりと読んでみてください。本当にタメになります!

目次

マンガも描ける農家

相馬市出身の菊地将兵さんですが、ずっと相馬で暮らしていたわけではありません。また、最初から農家を目指していた訳ではないそうです。農家を志す決意に至るまでの、驚きの変遷を聞きました。

― 将兵さん、漫画の専門学校に通ってたんですよね、東京で?

漫画の専門学校は仙台です。仙台にも住んでいました。

― ということは、元々は漫画家になる予定だったんですか?

今も「予定」でいます(笑)。

― (笑)。そういえば、食に関する漫画を描きたいとおっしゃっていましたね。

はい(笑)。

・大野村農園のウェブサイトでは、将兵さんが描いたイラストが公開されています

― そもそもは農家になるという選択肢は頭になかったんですか?

あんまり考えてなかったですね。

― おじいちゃん、おばあちゃんが兼業農家でやっていたけど?

やっぱり跡取りではないので。最初っから受け継ぐものが無かったし。じいちゃんもばあちゃんも、結構厳しい人で、自分の場所は自分でつくれと。それで、どこか(違う所)には行くかなって。もう(16歳で)高校辞める時に決めてたんですよね、俺は絶対自分の道は自分でつくるって。

― それで仙台で漫画を。漫画はもともと好きだったんですか?

漫画は好きでした。昔から、ずーっと読んでて。(きっかけは)確か17歳の終わりくらいだったと思うんですよ。みんなが高校卒業するくらいの時期。なんか夜中に、「花田少年史(*)」っていう漫画のアニメ番組やってて。それ見て、すげー感動しちゃって。「なんだよ漫画ってすげーな!」って。で、「俺、そういや漫画好きだったし、ちょっと絵でも描いてみっかな」って思って。それで描いたら、「上手ぇんじゃねえかな?」って(笑)。

*花田少年史|日本テレビ http://www.ntv.co.jp/hanada/

― 意外に描けるんじゃない?って(笑)。

そうそう(笑)。そっから毎日描くようになって。1ヶ月後くらいには、「いけるんじゃないかな?」ってのが、もっと強くなって。で、「ちょっと、俺、漫画の専門学校に行きたいんだけど」って、いきなり親に言って。(親は)「えー!」みたいな感じだったんですけど。でも、「まあ何にもやんないよりはいいよ」と。「行ってみろ」って感じで行かしてもらったと。

ホームレス支援の炊き出しでの出会いで、農家になることを決意

専門学校の後は何をしていたんですか?

仙台に1年くらいになるのかなあ、住みましたね。漫画家を目指すように、腕を上げながら、フリーターやってて。で、その後……、なんか結構ダラダラになっちゃったんですよね。絵がどんどん上手くなっていくのはもちろんなんだけど。

― なるほど。

それで、ウチ、21歳までひいばあちゃんがいて、ひいばあちゃんが21歳の時に死んだんですよ。やっぱそれが……。ウチはじいちゃん・ばあちゃんに育てられて。でも、育てられてた時、じいちゃん・ばあちゃんは、まだ働きに出てましたから。一番一緒にいたのはひいばあちゃんで。それで、ひいばあちゃんが死んだ時に、「なんか、もういいかな。この辺に留まることもないかな」って。

― そうだったんですね。

で、死ぬ時も最後に「あんまり心配かけないでおくれ」って言われて、ひいばあちゃんから。やっぱそれ聞いたら、俺ってなんかいい人生歩んでないなって思って。

そしたら、兄ちゃんが東京にいるんですけど、兄ちゃんの部屋に住んでいいよってことになって。でも、東京に出たのはいいけど「仕事何しよっか」と思って。サラリーマンとか絶対やりたくなかったんで、万引きGメンってのを見つけたんで、やってみようかなって。

― どうして万引きGメンを?

(自分の家は)そんな、お金もなかった中でも、食えなくて困ったことはなかったなと。まあ、兼業農家だし。相馬は米もあるし野菜もあるし、何でもあるし。で、都会で、「何だろう、食えないって」って思うんですよね。

― お金がないから食べられないって何だろうって?

うん。それで、見たいし、本人と喋りたいと思って、万引きGメンやってみようと。

― そういう経緯で。

平行して、ホームレス支援のボランティアにも行きだして。もっと知りたいと思って。で、その辺だったと思うんですけど、マザーテレサの本を読んだ時に、なんかすげぇなって。マザーテレサの本は皆さん読みました?

― いや、読んでないです……。

マザーテレサが日本に来た時に言ったんですよね。「日本人はもっと自分の国の人たちを見てあげてください」と。海外ばっかり助けようとしないで、日本もと。

「日本みたいな国では私は必要ないと思ったけど、違った。日本にも貧しい人はいた」。

その文章を見た時に、ああそうだよなって。海外の子どもたちを助けるのも全然いいことだけど、なんでみんな日本人助けたいって言わないんだろって思った時に、やっぱどうなってんだろって思いましたね、日本の貧困が。

で、見たいと。見たいし本人たちと喋りたいと。それで、万引きGメンとホームレス支援両方やってみようと。ホームレス支援のボランティアをしながら、月に2回、第2・第4土曜日に炊き出しして、あと週1回、夜回りってのをやってましたね。

― 夜回りも。

夜回りは駅で寝ている人の所を周って、おにぎりを配ったり、「体調悪くないですか」とか聞いたり。あと、「今月何日に炊き出しやるんで来てください」っていうチラシを配るのをやったり。自分も万引きGメンで、貧しい人を捕まえた時は、炊き出し情報のチラシを渡してました。お金がなくて3日くらい食べてなくて、盗んじゃう人っていたんで。知らないんですよね、炊き出しをどこでやってるってのを。(そういう人に)「ここで炊き出しやってるから行ってください」って言って。もっともっとそういう流れが増えたらいいなって思って。

さらに、(当時)池袋でホームレス支援してたんですけど、僕は横浜に住んでたんですよ。それで、俺が今住んでる所にもいるよなって思ったんです。何だろう、グループで活動している時だけしかやってなかったら、なんか変じゃねえかと。別にグループに入っていない所でも、自分が住んでいる所ででもやったらいいんじゃねえかと思って。

それで、(横浜の)菊名って所に住んでたんですけど、そこでもおにぎり持って、「いないかな?」って周るようにしたんです。で、周ってみて、見つけたら、その人たちにもおにぎりを渡したりするようにして。それで、どんどんその人達と仲良くなって。もう、顔も覚えてもらって。

図書館の前のコンクリの所で寝てたりするんですよね。雪とか降っても普通にダンボールで寝てたりして。でも図書館の人たちには出てけって怒られて。厳しい世の中だなって思った。何だろな、もう感覚がすべて他人みたいな、向こうは。

僕はひいばあちゃんを尊敬してるんですね。家族から聞いた話だと、ひいばあちゃん、戦争の時、東京から逃げてきた人たちをかくまって、ご飯も食べさせたみたいなんです。で、戦争が終ってから、その人たちが東京に戻っていった後も、必ずお礼をしに来たって。そういう話を聞いたら、ホントそうだよなと。困ってる時に助けてあげる。そういう人たちってやっぱり一番かっこいい。そうやって思ってたから、僕も同じようにやりたいと思ってたし。

でも、ある時、やっぱ躓くんですよね。助けられない部分まで出てくる。自分の力がないから。お金もないし。自分でおにぎり握るとか言ったって、おかずを買うとか、ふりかけを買うお金とかも無くなってくし。米だって、ばあちゃん家から送られてきたのでやってきたけど、俺の食う分もなくなってきたし。池袋まで通うのだって電車賃かかるし。どんどんどんどん無くなってきて。

どうすればいいだろうと思っていたら、ある時、炊き出しに岩手の農家が米持って来て。何袋も持って来て「使ってやってくれ」と。もうそれ見たら、うわ、すごいと思って。何百人も一気に助けちまったと。んで、もう答えが見えた感じですよね。ああそうか、農家だって。

― そういう理由があって農家を志したんですね。そこから色んな所に研修に行って。

はい、もうすぐに。辞める方向にして。ホームレス支援の人にも、「こういうことなんで、俺は行ってみようと思います」と伝えて。「頑張って来いよ!」ってホームレスの人たちにも言われました。

何でもやりまくった研修時代

貧困に直面する中で、農家になるという答えを見つけた将兵さん。決意をしてからは、すぐ行動。日本のあちこちで知見を広めたそうです。

― 結構色んな所に研修に行かれたんですよね?

行きました。最初は群馬に行って、その後、南相馬の小高に行って、後は香川県に行って。香川県は三軒の農家さんを周って。あと茨城、三重。

― やっぱり勉強になりました?

すごかったですね。例えば、相馬で家が農家だっていう人が1年間勉強するのと、1年どころじゃない、5年くらい家でやるのに比べて、他県でバリバリ第一線でやってる農家のとこに住み込んで、半年とか1年やるのとでは。(他県の半年~1年で)同じくらいのレベルになっちゃうと思います、こっちの5年と。

― へぇ! それって何が違うんでしょうか?

本気度が違う。向こうは専業で、それだけで食ってくみたいな本気さで。あと、僕だけじゃなくて、色んな県から来てるんですね。香川県の農家だと、社員も含めて30人もいた時があって。その人たちとやりあうっていうか。特に香川だと、インドネシア研修生とかもいて。めっちゃ早いんですよね。

― 技術の吸収がですか?

考え方が違うんです。向こう(インドネシア)って月収2万円くらいらしいんですよね、日本円にしたら。でも日本だと、それが十何万円もらえる訳じゃないですか。「お前辞めろ」とか絶対に言われたくないじゃないですか。だから、向こうは「絶対に日本人には負けねえ!」って本気で動いてる。金持って帰るために。

でも、日本人ってそういうのに負けちゃうんすよ。日本人みんな、「やっぱ海外のインドネシア人って早いよねえ」とか言うんすよ。でも、僕は、「違うだろ!」と。背格好も同じようなやつらに負けてて、「早いよねえ」で済ませんじゃねえよって。「俺福島から来てるし、負けたくねえよ」「福島って駄目だよねって言われたくないよ」って。

そこで段々段々、「福島、相馬で育った」っていう想いが、強くなってくるんすよ。みんなで夜酒飲んだりして、誰が酒強ぇかとかも始まるし。もう負けたら、「なんだ沖縄、酒弱ぇじゃん」とか、そんな感じになるんです。そうすると「福島は強いぞ」って思いになる。酒も負けないし、その次の日は仕事も負けたくないしとか思ってくるし。いつの間にか段々、福島背負うという気持ちも強くなってきて。

― なるほど。

研修もレベルが高かった。香川県は本当にすごかった。日本で一番狭い県なんですよ。日本で一番狭い県なのに、色んなものの生産量とかが、必ずベストファイブくらいに入ってくる。田んぼが終わったら、すぐ畑にするんですよ。

― 田んぼを??

田んぼをです。田んぼと畑を分けるほど面積がないから。

本気でみんなやる気なんですよ。そういうのは、いつまでもここにいたら味わえなかった。

それと、香川県は狭いから、おっきい機械が入れない。そうすると、手作業が多くなる。「クワ一本で、畝(うね)立ててこい」とか、そんなんばっかりで。あと、田んぼで(畑を)やるから、水の排水技術とかも勉強になりました。「畝を普通より高くして、水が溜まらないようにして野菜育てるんだ」とか。そういう細かい技術とかが本当にすごくて。

クワ一本持たされて、トラクターに乗れるようになるまで、一年かかりましたね。乗せてももらえなかった。「お前はまずクワからだ」って。やっぱ大変だったけど、もうそこでクワ覚えたから、その後茨城とか行っても、クワを持ってやらされたら、「え? キミ、なんかめちゃくちゃ上手いな」とか必ず言われたし、どこの県に行っても、「残って社員になんないか」って言われましたね。

― すごい!

僕はすごい行きたがりなんです。香川行ってる時は、休みの日とかも隣の農家とかに「お金いらないからやらせてください」って言って、玉ねぎとか運んだりもしました。それで、そっちの社員に怒られるんです。「やめてくれ、そんなに動かないでくれ」って(笑)。

― (笑)。

「キミが無料でそんなに動いてたら、俺が困るじゃないか」って。「俺が働いてないみたいに見えるじゃないか」って(笑)。

古里(ふるさと)・相馬でマイナスからのスタート

様々な農家さんの下で修業をし、知識と技術を身に着けていく中で、将来どこに腰を据えるかについても考えるようになったと将兵さんは言います。しかし、相馬に戻ることは、身内からは反対されていたそうです。

だって、(自分の)土地もないし、住む所も無いですし。

― 帰る場所が無いというイメージがあったんですか?

ありましたね。もう俺ん中では古里(ふるさと)は無くなったみたいなイメージでした。でも、無くなったけど、一番思い出深いのはもちろん相馬だし。そういうのがあって、どこでやろうかっていうのは悩みましたね。香川とかで、「ウチに残って社員になれよ」とか「独立したければ畑貸してやるよ」って言ってくれる社長さんたちもいたし。香川でもいいのかなって思いましたけど。

― 実際戻ってきたのは震災後……

でした。

― きっかけって何だったんですか?

やっぱ震災が大きかったと思いますね。戻りたい、どっかでやりたいってのが色々あった中で、震災があって、ああどうしようって。

いろいろ悩んで。どのくらい悩んだかな……。本当にあの時はもう、無理かもしれないって。放射能だの何だのって、とんでもないニュースばっかりだったし、出来ないかもしれないって思った時、でもとりあえず帰りたいと思ったんです。

ようやく戻れるような目途がついたのが5月くらい。バスがようやく出るようになって。そん時に、相馬の農家さんと喋ったんですけど、その農家さんは「(畑を)やる」って言ってて。それで、「ウチに来ないか」って話をもらって。「じゃあアルバイトで行かしてもらう」という話になりました。ただし、いずれ独立するという前提で。

でも、できるかなって不安は相当ありました。(放射性物質が)出るかもしんないし。まだ震災後の5月とかなんて、何から出るから分かんないし。怖かったですね。種播いてから野菜って、3ヶ月とかかかるわけじゃないですか。その3ヶ月の間、世話だけしてても「これは食べれるんだろうか」って思いましたし。

(相馬に)帰る時も、まだ結婚してなかったんですけど、妻の方の両親たちには「なんで今、香川(*)から出て行かなくちゃいけないんだ」って、随分言われたし。だからこそ、最初に(自分だけ)戻って、「僕が1年くらいやって、大丈夫そうだったら結婚さしてもらいます」って話に。ダメだったら諦めますっていう感じで。

*将兵さんの奥さんのご実家は香川県

周りが認めてくれて、進んだ開拓

人脈も土地も道具もない、さらには放射性物質の不安……。ネガティブな状況下で相馬に帰り、農家を志した将兵さん。振り返ると「あの頃には戻りたくない」と言います。一方で、がむしゃらに、ひたむきに頑張る姿に、周りが認めてくれはじめました。

― 1年ほどやってみて、どうでしたか?

結構不安はありましたね。まず、どこに売ればいいかすらも分かんなかったし。道具も無いし。この家(現在の住まい)も貸し家なんですけど、この家が見つかったからまだ戻って来れたようなもんです。大変でしたね。もう、戻りたくないです、あの2年間くらいには(笑)。めちゃくちゃキツかったですね。

最初、新地のあぐりやさん(*)とかに野菜を出せるようになったんですけど。まず直売所にはどうやって野菜を出せばいいんだろうって、その辺の話からですから。

*しんち地場産市場 あぐりや http://www.shinchi-town.jp/insyoku/288.html

― 人脈も何もかもゼロからの状態ですもんね。

でも、周りが認めてくれるんですよね。

― 周りの農家さんたちが?

そうですね。最初、畑をちょこちょこやってたら、「良かったら使うか」って人が1人、2人と出てきて。それで、「使わしてもらいます」って。

あと、部落に入って、部落の花見とかに行って、この辺の部落のおっちゃんたちに、酒注いで回りながら「畑とかあったら教えてください」とか聞いたり。そしたら「トラクターあるぞ」とか紹介してくれて。そういうのがどんどんどんどん広がって行って。

あとは「お前いつ寝てんだ」って言ってくれたり。「朝行っても、お前の方が先に畑にいるし、夕方帰る時も、お前真っ暗になってもトラクターやってるし」って、みんな見くれていて。「お前頑張ってんな、なんならあそこ空いてるけど、使うか」って。どんどん広がって。

― すごいですね! 開拓していくって感じですね。

ひとつずつ、そんな感じでやってきましたね。そしたら、もうあっという間でしたね。どんどん広がって。もう今では断ってます。そんなにやれませんって(笑)。

― (笑)。 今育てている野菜はどのくらいですか?

1年前とか2年前は本当にもう、毎日休みなしの、いつ寝るんだよってくらいやってて。その時は年間30種類くらいやってましたけど。ちょっと減らしましたね。

― ある程度絞るように。

少しずつ減らしました。それでも季節ものはほとんどやってますけどね。トマトもナスもやってますし。白ネギ、ブロッコリー、キャベツ、白菜、玉ねぎ、にんにく、じゃがいももやってるし。大体はやってますね。

・取材時、研修生の方などがブロッコリーの出荷作業を行っていました。

本当の有機栽培を目指して、養鶏もスタート

古里でありながら、土地も人脈も何もない状態から自身の農家としての土壌を開拓してきた将兵さんは、現在、自然卵養鶏法による地域の新ブランド「相馬ミルキーエッグ」を販売し始めました。このミルキーエッグを始めるきっかけは、有機栽培に対する想いからなのです。良質な卵を育てるためだけではなく、将兵さんの目指す有機栽培に必要な鶏糞を採取するためでもあるのです。

― 有機栽培に取り組みたいという想いはもともとあったのでしょうか。

最初から興味はありましたね。やっぱり自然を壊していくのは好きじゃないと思ってて。

― 将兵さんが目指す有機栽培とは?

研修で色んなところ周ってきましたけど、“嘘”とは違うんだけど、「それで有機栽培でいいのか?」っていうのもいっぱいで。例えば、北軽井沢は有機で売ってるんだけど、これが有機でいいんだろうかっていうやり方で……。

昔は自分たちで落ち葉を集めてきて堆肥を仕込んで、それを畑に戻して、栽培してたんだけど、今、有機肥料ってのが売られてて。その袋を買ってきて、それを畑に播けば有機栽培ですっていう……。でも、「これは化成肥料とほとんど変わらないだろ」って。化成肥料が有機肥料に変わっただけで……。

循環をしてないなと、そもそも。自然に優しくとも何ともないし、人をだますような有機だなと。

それで、俺はこっち帰ってきて、落ち葉集めて、踏み込み(*)作ってやってみたら、「放射能が高いからダメだ!」って……。「相馬市では落ち葉を取らないでください」と……。

*堆肥を仕込むための木枠

自然のものを使わないでくださいって言われちゃったら、俺はどうやって有機栽培をやったらいいのかと……。だから、さっきも言ったように、(有機肥料を)買ってくるしかねえのかと。でも、それは俺の目指している有機じゃない。それで、悩んで。でもとりあえず、どうしたらいいか分からないから、普通に栽培やりました。普通の栽培から勉強することもすごく多いんで。それを有機に生かせることもすごく多いし。

― なるほど。それで、まずは通常の栽培を続けてきたと。

で、去年、そろそろ時期は定まったと思って。有機栽培のために肥料が必要だったから。落ち葉がダメなら鶏たちの糞(鶏糞)を使いたいなと。

あと子供たちも生まれて、やっぱり良い卵を食わしてやりたいと。良い卵なんて、(そうそう)無いなと。卵もまた嘘だらけな業界で……。鶏達を本当に密集させて、押し込んで飼ってるのに、エサだけ良いものだけを食べさせて、「良い卵です」って売り出したり。

そうじゃないだろうと。本当にすべての部分を良くしていかないと。それはさっき言った有機栽培と同じで。

「その肥料を買って育てたから有機だ」じゃないでしょうと。

「お前んとこのは食べさせられない」から、「子どもたちに食べさせたい」と言われるように

これまで、さまざまな生産者や製造者の方々が、原発の影響を口にしてきましたが、将兵さんも同じく、悔しい出来事に直面したそうです。その悔しさが「なにくそ!」と、自分を奮い立たせる原動力にもなっているよう。まさに、開拓者です。

震災後、地元に帰ってきて野菜育てていて、一番キツかったのは、同級生で、ちょうど子供産んでる人たちがみんな、「お前んとこの野菜は、悪いけどウチの子どもたちには食わせらんねえ」って言われたことです。そんなこと言われんの、他の県ではないと思うんですよ。同級生が野菜育ててるんだったら、喜んで買ってくれると思うんですよ。(そう言ってくれる人は)一人もいなかった。みんなから直接言われました。いらないって。

― そんなことが……。

もうボロクソでしたね。で、そういうのを味わったから、なおさら、「子どもたちに、これ食べさせたい」って言われるものを生み出してやりたいって思った。なんかリベンジしたいって。そこで、卵どうだろうかっていう感じでしたね。だから今、本当に嬉しいですね。「ウチの子に食べさせたい」って相馬の人たちは言ってくれるから。

相馬市の助産所でも、ミルキーエッグを使ってくれて。ずっと相馬のものを食べさせたくないって言われてたのが、助産所で使ってくれるっていうのは本当に嬉しい。

なんか、他県だったらゼロからのスタートって言えるけど、ゼロじゃないんですもん。ものすごいマイナスからスタートして、去年からようやくスタートできたって話です。有機栽培やりたいって思ってて、やり始めるのに4年かかったんですからね。

東電の補償もないし。震災後に始めた人は補償の対象外ですって。じゃどうすればいいんだって思いますよね。こんだけ売れないのに、震災前に売ってきた実績がないから、補償できませんって。「頑張ってください」って言われたって、何を……って。

でも僕が、イチからやるんだっていうのを諦めたら、もう相馬でイチからやるって人は出ないんじゃないかって。僕の次なんて出ないんじゃないかって。各地周って勉強して、結構技術つけてきたって人で、ゼロから始めるって人は、僕以外、相馬ではいねぇだろうと思って。余計やめらんねぇなって。

新ブランド「相馬ミルキーエッグ」の特徴と、鶏の面白い生態とは?

自然に近い環境を整え、手間をいとわず丁寧に育てた鶏たちからいただく恵みの卵。現在は予約待ちの状態が続くほど人気を博しています。ミルキーエッグは、普段私たちが食べている卵とは見るからに違います。その特徴と、野生の動物の驚きの生態とは?

(少し割れた卵を出しながら)これ、割っているヤツ(鶏)がいて。クセが悪いヤツがいるんですよ、鶏ん中にも。卵食うヤツもいるんすよ。

― えー!!

なんかの弾みで割れちゃった卵は、鶏たち、みんな食べるんですよ。野生の生き物ってそうなんですよ。自分の栄養に戻すんですよね。エネルギーに。野生の犬とかもそうらしいんですよ。子どもを5匹生んで1匹死んでたら、親が食ってまた乳出すエネルギーに変えるっていう。まあ、そのパターンらしくて、鶏も割れちゃった卵を見たら、食べるんですよ。殻すら残んないくらい。だけど、それで味をしめたヤツが、割ってやろうかなって(笑)。

― えー(笑)!

そいつクセ悪くて、俺も探してたんですよ。毎日一個ずつくらい割られるから。誰だか分かんないんすよ。で、今日たまたま「こいつじゃねえの?」ってのがいて、ガシっと捕まえて隔離しましたね(笑)。

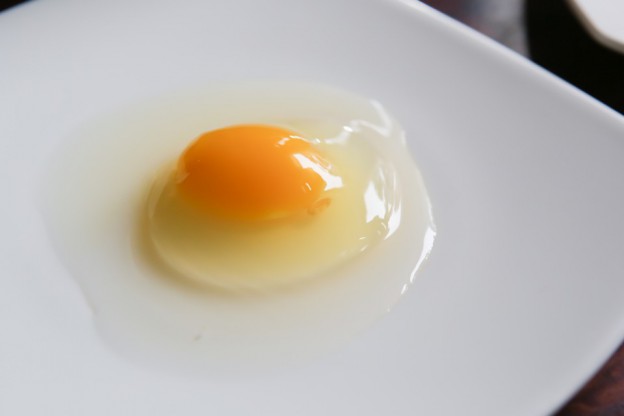

― 卵、写真で見ましたけど、やっぱり見た目が違いますね。

違いますね。そもそも、自然卵養鶏法っていうんですよ。あの、奇跡のリンゴの木村さん(*)の自然農法の卵版があるんです。もう昭和の時代には確立されてたんです。やる人がほとんどいなかったんですけど。それを相馬でやりたいなと。だから、オリジナルってわけじゃないんです。そんなに難しいことではなくて、自然に近い形で、野生のキジに近いような形で育てるんです。例えば、キジは冬でも太ってるんですけど、胃袋を見てみると腐葉土とかも食べてるんです。で、そういうのを再現すると。

*木村興農社【木村秋則オフィシャルホームページ】 http://www.akinorikimura.net/

― なるほど。そうやって育てた鶏たちの卵、盛り上がり具合が違いますよね。

違うと思います。季節によって変動はしますけど。チビ(小さい卵)は、割った時すごかったですね。殻が「堅っ!」て思いましたよね。割ってみます?

将兵さんからスタッフに卵を受け取って、割ってみたところ、確かに堅い。そして、卵の弾力が違うことが、見てわかります。

― 全然白身が違う! 全然違いますね、やっぱり。

ウチの子どもは大好きですね。何もかけなくても美味しいです。あと、(特徴として)混ざりにくいっていうのはあります。

― 卵がしっかりしているから?

そうそう。自然卵養鶏法ってので育てると、黄身と白身の間のゼリー状のやつが、すごく強くなる。

― そのゼリー状のやつは白身とは言わないんですか?

白身じゃないんです。その間のやつは、濃厚卵白っていうんです。あと、黄身もこのくらいの色がちょうどいいんですよ。すごい濃すぎる赤いのとかは、あれは嘘なんで。あれは添加物なんです。鶏にそういう色素のものを食べさせて、赤っぽくさせて、良い卵に見せてるんです。

僕はそういうのは反対で。食べる人をだますような行為じゃないですか。なんか、そんなことしなくていいんじゃないのって。だって漢字の黄身は黄身なんですから。僕も言われることがあるんですよ、「なんで赤くないんですか?」って。そういう時は実際に来てもらって、直接喋って、それで納得してもらう。

そういうのを変えていかないと。添加物が良いって思われるのは嫌ですから。

薬じゃなくて、育て方で強くする! 大野村農園の自然卵養鶏法と楽しい食育体験

おそらく全国的に見ても知っている方は少ないであろうこの養鶏法、どのような物なのか、実際に鶏舎で説明してもらいました。そこには、なるほど!と思えることがいっぱい。また、「ふくしま食育実践サポーター」としての活動や、子どもや親御さんの反応などもお話いただきました。

まず、驚いたのが、ヒヨコから育てているという点。それも、生後1日のヒヨコから。

ウチでは、生後1日のヒヨコを買ってきて(2日目から)育てているんです。なんでかと言うと、鶏の強さって生後1週間くらいで決まっちゃうからなんですよ。でも、卵を産むようになるまでに、5~6ヶ月くらいかかるんですけど、その間はエサ代だけがかかるんです。だから、他じゃあできないし、やってないんです。通常は卵を産む程度にまで育った鶏を買ってくるんです。

普段何気なく食べている卵ですが、その業界の裏側を知ったのは、この取材日が初めてでした。

強い鶏に育てるために、エサにもこだわりが。

生後2~4日くらいまでは、玄米を食べさせて胃を強くする。これが白米だと胃の中で水分を含んで膨らんじゃって、鶏たちも「苦しい」ってなっちゃうんです。で、次に野菜や草を食べさせて、野生の食事に慣れさせます。あとは徐々に、タイミングを見極めて自分で配合したエサを食わせます。

エサを実際に見せてもらいました。発酵させているため、触ると温かい。

これがエサなんですけど、相馬のクズ米とか、米ぬか、魚のアラなんかを入れて発酵させるんですよ。野生のキジなんかは腐葉土も食べるんですけど、鶏の健康には発酵食品が不可欠なんです。

・鶏たちの健康を考え独自にブレンドしたエサ

あとは、今の時期(冬)は毎日キャベツをあげてます。今、小屋は2つあって、それぞれ100羽くらいなんですけど、1日軽トラ1台分のキャベツを与えてますね。夏は草を食わせてるんです。鶏は草を食べるんで。

鶏って硬いもんが好きなんすよね。キャベツも芯の部分がすごい好きで食べてます。でも、市販のエサって粉状じゃないですか。これが鶏たちにとってストレスになるんですよね。

ストレスという点では、鶏舎の広さも挙げられます。例えば、身動きができない鶏舎で、エサだけを食べさせられる。これを人間に考えたら、とてつもないストレスでしょう。

この小屋ひとつで100羽くらいで、今2つの小屋を使ってるんですけど、このくらいが調度いいんです。自分も、鶏たちの体調を把握できる広さだし。

ひとつの小屋の中には、卵を産む場所と、普段エサを食べ、遊べる何もない場所、そして、鶏たちが眠るために建てられた少し高台になったスペースがあります。この小さな組木のスペースは、将兵さんのおじいちゃんが作ってくれたそうです。小屋の中には日光もほどよく差し込み、鶏たちも心地よさそう。天気の良い日は、小屋の外を散歩させることもあるそうです。

環境とエサに加え、飲み水にもこだわりが。

水にはヨーグルトを入れてるんです。あとは納豆も。鶏たちが元気がなさそうだなって思ったときは、ウチで作ってる無農薬のニンニクも入れたりします。もうホントに見て分かるんですけど、みんな元気になります。あとは、寒いときは唐辛子を入れたりもします。

・鶏たちの事を考えた飲み水

ニンニクを食べて元気になると聞いて、人間も鶏も一緒だな感じさせられました。

人間も鶏も一緒なんだと思ったことのひとつが「夏バテ」です。鶏も、僕らと同じく夏は苦手なのだとか。

夏はバテるんですよ(笑)。なんで、そん時にはスイカをやって体を冷やさせてます。夏野菜って、体を冷やすようにできてるんですよね。だから鶏たちもバクバク食うんすよ(笑)。

それにしても、ここまで一羽一羽の体調を管理して、しかも卵を産むことのできないヒヨコから育てるというのは、中々できないことだと思います。この手間やコストをかけることができないから、一般の養鶏所では鶏に抗生物質やビタミン剤を与えるのだそうです。薬で鶏を強くする。

でも、将兵さんの考えは違います。薬じゃなくて、育て方で強くする。

自然に近い環境を作るうえで、もうひとつ驚いたことが、鶏に小石を食べさせていること。

たまに小石も食わせてます。鶏って歯がないんですよ。だから食ったものをすり潰すために小石を食べて、それを体ん中で利用してるんです。

話を聞いていて、何度「へぇ!」と言ったことか(笑)。鶏や卵って、身近な食材ですが、知らないことが多すぎました。スタッフ一同、この日は、取材という名の楽しい勉強会という気分でした。

将兵さんは「ふくしま食育実践サポーター」でもあり、食育プログラムも実施しています。鶏舎を見学したり、鶏の卵を採ったりという体験ができるのです。お子さん連れで参加する方も多いそうです。我々大人のスタッフがとても楽しかったので(笑)、お子さんもきっと大喜びでしょう。

そして、普段スーパーに売られている卵がどうやって生まれるのか?ということを知るための、学びの場になるはずです。

ここで、過去に開催されたプログラムをここでご紹介させていただきます。

上記の様なイベントだけではなく、個別に受入れもされているとのことですので、ご興味のある方は、ぜひお問合せしてみてください。楽しい度、ためになる度は、我々が勝手に保証します(笑)。

———————————————————

大野村農園

Email:oonomura.nouen@gmail.com

ウェブサイト:http://oonomuranouen.wix.com/soma

———————————————————

さて、震災後に相馬に戻り、農家を初めて6年目を迎えた将兵さんと大野村農園。相馬ミルキーエッグという新たなブランドも誕生したところですが、今後、注力したいことについて、聞いてみました。

有機栽培はもちろんだし、ミルキーエッグを定着させたいっていう想いはあります。食べ通(*)の獺庭さんも、ミルキーエッグを使ったギフト商品なんかも考えてくれていて。やっぱり安いものではないので、そんなにいつも買うわけにはいかないかもしれませんが、なんかの記念事に使ってほしいです。あとは、相馬に来た人が「相馬にはミルキーエッグがあるから」って、手土産で持って帰ってくれるのが一番嬉しい。そんな風になってけばいいなって思ってます。

*そうま食べる通信:毎号、相双エリア(相馬~双葉)の生産者をピックアップし、取材記事とともに生産者の育てた・獲った美味しいものをセットにしてお届けする定期購読型の「味わう雑誌」。現在、編集スタッフでギフトショップ「紀の国屋」を営む獺庭さんが、相馬ミルキーエッグを使ったギフト商品を企画中なのだとか! そうま食べる通信に関して、詳しくはコチラ→http://taberu.me/soma/

仲間、募集中です!

― 将兵さんのところは研修生の受け入れも積極的ですよね?

そうですね。相馬でやって欲しいって思ってますし、いまだに「相馬でやんねえか」って結構言います。できれば増やしたいですよね。

あと僕自身がずっと受け入れてもらった側で、楽しかったし、スキルもすごい上がったから。同じように、今度は僕が受け入れ側になりたいって思ってます。あと皆と酒飲むの、楽しいです(笑)。

― 今、困っていることとかは?

これを受け継ぎたいって人、若い子と繋がりたいんだけど、どうやれば繋がるかなって。教えてください。いたら(笑)。

相馬でまったくイチからやってみたいっていう人を、もっと増やしたいですよね。僕ん家、結構女の子の研修生が多いんですよ。女の子で、農業やってみたいって子、結構いるんですよ、実は。毎年来るんで。

でも、みんな諦めるんですよ。大っきい機械に力負けしてしまうとか、力作業が出来なかったりとかで。でも鶏(養鶏)ってできるんですよ、女の子でも。

特に女の子の方が有機栽培に興味がある。なおさら鶏を勧めたいと思うんです。ウチにくれば勉強できるのにって思います。

しかも鶏って幅広いんで。ここからケーキとかお菓子も作れるし、色んなことが楽しめる。そういのはきっと女性の方が楽しいだろうし。

将兵さんは、興味のある人には「相馬ミルキーエッグ」のノウハウを伝えたいと言っています。「自分だけがやっても意味がなくて、みんなでやって広めていくことで、相馬のブランドにしていきたい」と。

新たなブランドの確立と、本当の有機栽培の追及、そして仲間の輪の拡大――。本当に良いものを、本来あるべき姿で育てようとする大野村農園と園主の菊地将兵さんの夢は尽きません。さらに、将来は食の漫画家としてのデビューも!?

農家に興味がある方、食について改めて勉強してみたいという方、ぜひぜひ、大野村農園に足を運んでみて、将兵さんの話を聞いてみてはいかがでしょうか?

きっと、タメになることばかりです。それも、楽しく。

相馬ミルキーエッグと食育体験にご興味がある方はこちら!

・卵の弾力が本当にスゴイ!

・広い鶏舎でのびのび歩き回る鶏たち

・卵を温める鶏。卵とり体験の参加者は、卵が温かいことに驚くそうです

・卵は毎日手作業で集荷されます

・可愛いヤギも! ヤギの餌やりも体験できるそうです

今回取材した方

大野村農園・菊地将兵さん